生活支援員のみなさん。

「新しく来られたご利用者さんと、うまく話せるかな?」と、会話のきっかけづくりに悩んでいませんか?

- 会話の入り口が見つからない

- 緊張している様子のご利用者さんに、何を話せばいいかわからない

- お互いに笑顔になれる“つかみネタ”が欲しい

そんな時に活躍してくれるのが、「ご利用者さんの答えが全部正解になるクイズ」です。

今回は、現場で筆者が実際に使っている“鉄板ネタ”を3つご紹介。アイスブレイクだけでなく、ご利用者さんの自信づけにもつながるクイズです。

【📌ご利用者さんの悩みの言語化が得意な私のプロフィールはこちら】

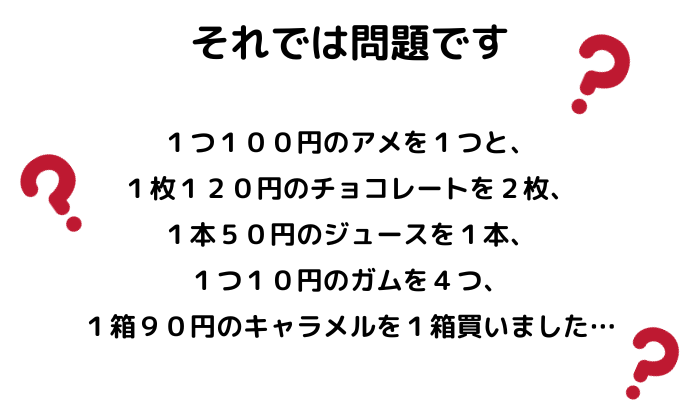

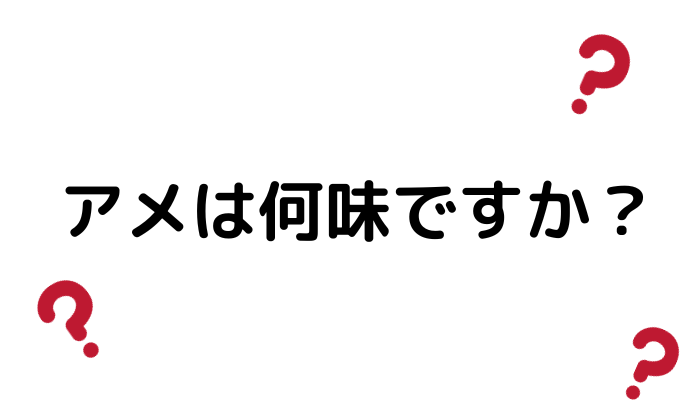

クイズ①:買い物クイズ【意表をついて笑顔を引き出す】

「算数の問題です」と前置きしてから出題するのがポイント。

例えばこんなふうに始めます。

この“ズレ”が笑いを生むポイント。

計算を予想していたご利用者さんが、「えっ、味!?」と驚いて笑ってくれたり、周囲もつられて和やかに。

✔アレンジのコツ

- 答えに困りそうな方には、「アメは好きですか?」「レジ袋いりますか?」などYes/Noで答えられる質問に変更OK。

- 問題文に「〇〇円のアメを1つ買いました」を入れておけば、あとは自由に展開できます。

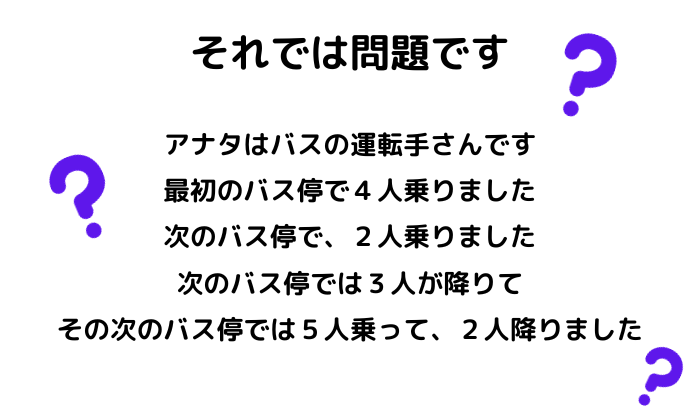

クイズ②:バス停の乗り降りクイズ【想像の世界で会話を広げる】

こちらも人気のクイズ。

「最初にアナタはバスの運転手さんです」と伝えるのがポイントです。

そのうえで、あえて「これは乗り降りの問題だな」と思わせておいて、「え? 名前?」と来る。この意外性で場が和みます。

たとえばこんなパターンも

- 「あなたの好きな食べ物は?」

- 「ここはどこでしょう?」(施設名が正解)

- 「今日の朝ごはんはなんでしたか?」

自分のことなら答えやすいという方に特におすすめです。

周囲も巻き込んで、笑顔の連鎖が広がるのが魅力です。

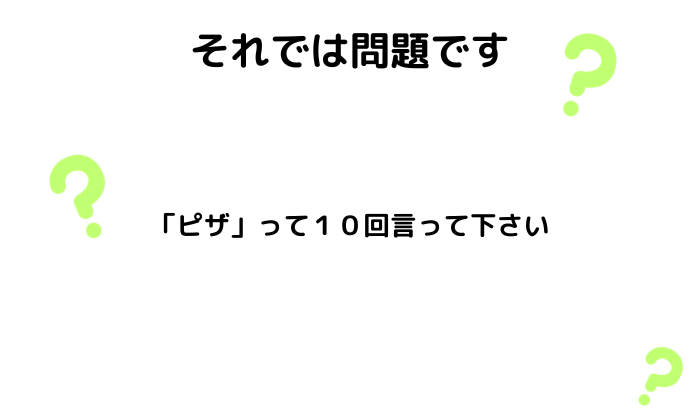

クイズ③:10回言うクイズ【「引っかかってOK」の安心感】

「ピザ、ピザ、ピザ…」と10回繰り返してもらった後に「ひざを指差してください」とひっかけるタイプの、いわゆる“定番ネタ”。

クイズというより軽い遊びですが、「不正解がない」というのがポイント。

特に初対面で緊張している方や、「間違えるのが不安」なご利用者さんにぴったりです。

✔ポイント

- クイズに見せかけた“会話のネタ”なので、スベることもあります(笑)

- でも、「言うだけ!?」「それだけ!?」と返ってくるツッコミから会話が生まれることも!

「全部正解」だからこそ、自信が生まれる

このクイズたちの魅力は、「全ての答えが正解になる」という安心感。

ご利用者さんが“成功体験”を積み重ねることで、自信につながっていきます。

- 緊張していた方が、少しずつ笑顔を見せてくれる

- 「また話してみようかな」という気持ちが芽生える

- 周囲との距離も、ぐっと縮まる

短時間でも実施できるので、日中活動の合間やスキマ時間にも活用しやすいですよ。

クイズをするときに忘れたくないこと

最後に、大切なことをひとつだけ。

「相手は年齢相応の大人である」という尊敬の気持ちを忘れないこと。

冗談っぽく話しかけるとしても、子ども扱いにならないように気をつけましょう。

そのうえで、“楽しさ”を一緒に共有できるような空気づくりを心がけると、会話は自然に広がっていきます。

ご利用者さんに合わせた言い換えをチェックしたい人はこちらの記事がおすすめです。

まとめ|会話のきっかけは、あなたの「ひと工夫」から

- 意表を突いたクイズは、緊張をほぐすアイスブレイクに最適

- 全部正解のクイズは、ご利用者さんの成功体験にもつながる

- クイズを通して、笑顔と会話が自然に広がる場づくりを

あなたの現場でも、ぜひ“クイズの魔法”を使ってみてください。

きっと、素敵な会話が生まれるきっかけになるはずです。

そして、もし「うまく言葉えらびができているかな…?」と感じたときには、こんな視点も役立つかもしれません。

ポジティブに伝えようとする気持ちを、より“届く言葉”にするヒントがあります。

【生活支援員のための伝え方・言葉選び】の記事をもっと読みたい人は、まとめページから記事一覧をご覧ください。

勤続15年、生活介護事業所で働く現役の生活支援員です。ケアマネージャー、介護福祉士、小学校の教員免許などを持っています。

ご利用者さんの悩みを言語化したり、わかりやすい言い換えに自身があり、ご利用者さんからは「説明がわかりやすい」「例え話が上手」という評価を頂いています。

ABA(応用行動分析学)をベースにしたアプローチが得意で、「どのように環境を整えていくか」を入口に支援を組み立てています。ABAについては、こちらのサイトが非常にわかりやすいのでおすすめです👇️

コメント