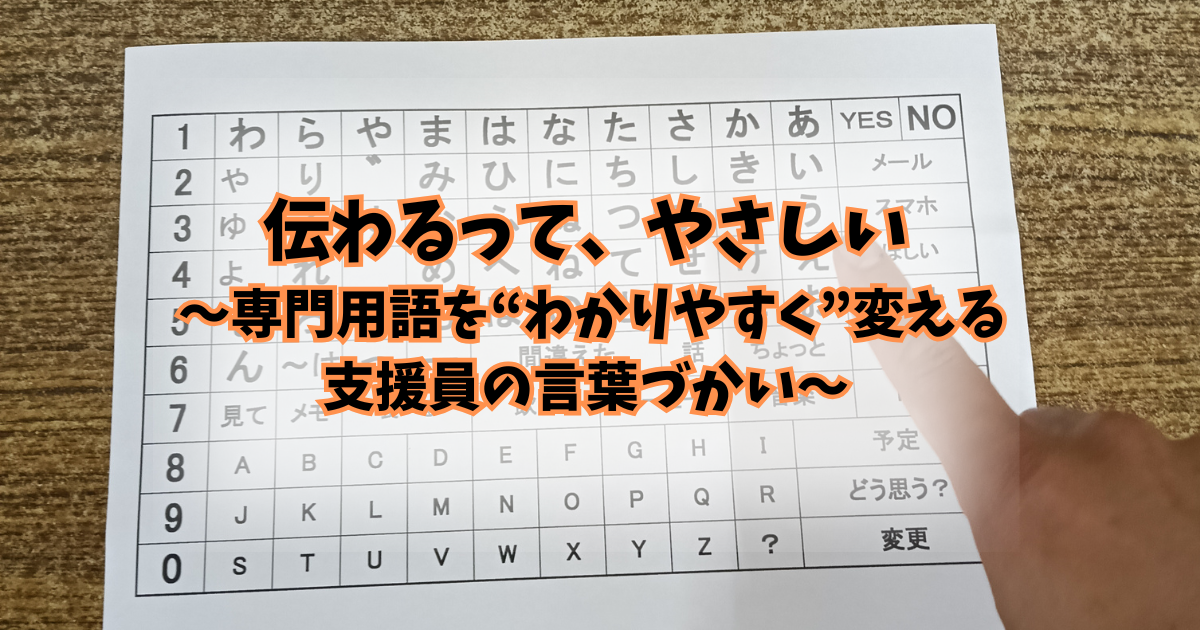

生活介護の現場で、「ご本人さんやご家族さんには、できるだけ専門用語を使わずに説明する」。

それを大切にしている支援員さん、多いのではないでしょうか。

でも、いざ言い換えようとすると──

「言葉を選ぶのに時間がかかる」

「説明がまわりくどくなって、かえって伝わりづらくなってしまう」

そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?

この記事では、専門用語をかみ砕いて説明するためのコツや、実践的なステップ、実際にご利用者さんの反応がどう変わったかをご紹介します。

そしてもうひとつ、「伝え方」について考えるときに知っておきたいのが、リフレーミングとポジティブシンキングの違いです。興味のある方は、こちらの記事もあわせてどうぞ。

【📌ご利用者さんの悩みの言語化が得意な私のプロフィールはこちら】

専門用語って、どこからが“専門”?

福祉の世界には、「個別支援計画」や「支援手順書」のような書類名のほか、

「ADL(エーディーエル)」「QOL(キューオーエル)」のような略語、

さらには「PT・OT」など職種を示すものまで、さまざまな“専門用語”があふれています。

加えて、「今日はフリーです(=送迎業務なし)」など、職場内だけで通じる言葉も、広い意味では専門用語と言えるかもしれません。

同じ職場でも、ベテランと新人では“共通語”の範囲に違いがあります。

だからこそ、言い換えの力が必要なんです。

なぜ、専門用語は使われるのか?

専門用語がなかったら、説明はどうなるでしょう。

たとえば「レスパイトケア」という専門用語がなければ──

「一時的に介護から離れて、心身のリフレッシュができる支援を…」と、長くなってしまいます。

専門用語には、「共通理解によって話がスムーズになる」という強みがあります。

だからこそ、”使いどころ”と“伝えどころ”の見極めが大切になります。

障害者福祉の専門用語が詳しく知りたい方は、こちらのサイトがとても便利ですよ👇️

私の実践:「伝わるコツ」3つのヒント

① 相手に寄り添う“前置き言葉”を使ってみる

「ちょっと難しい言葉ですが、“○○”はご存じですか?」

このひと言があるだけで、相手に確認しながら話を進めることができます。

知らなくてもOK、知っていたら自信になる──どちらでも安心して聞ける空気を作れます。

新人研修や実習生の受け入れなどでも活用できる、支援員にとっての“頼れる言葉”です。

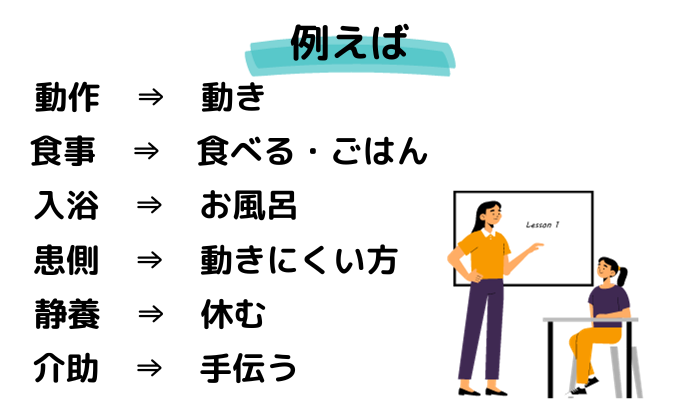

② 言い換え練習は2段階で

一気にうまく言い換えようとせず、2段階で練習しています。

ステップ1:日常の言葉を、もっと簡単な言葉に言い換える。

例:「終わりです」→「おしまいです」

それだけで伝わりやすくなるケースもあります。

ステップ2:少し難しくても別の言葉に置き換えてみる。

100%正確じゃなくてもOK。言葉のバリエーションが増えることで、応用力が育ちます。

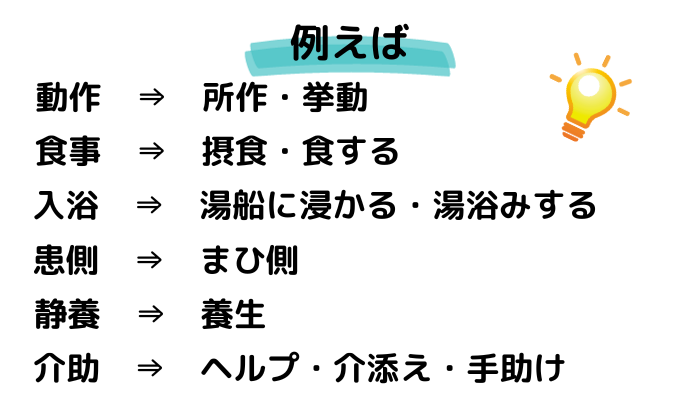

③ 思いきって”かみ砕いてみる”

「ADL=日常生活動作」これでは少し専門的。

さらに、「着替え、食事、トイレなど、自分でできること」と言い換えることもできます。

でも、もっとシンプルにするなら──

「自分でできること、どれくらいありますか?」

と、日常の感覚に近づけて伝えるのもひとつです。

削りすぎが不安な場合は、「もっと詳しく説明することもできます」と添えることで、相手が選べるようになります。

実践例:反応がこう変わった

相手に合わせた言い換えで、ご本人さんにどんな反応があったか、2つの事例をご紹介します。

①落ち着いて話を聞いてくれるようになったAさん

Aさんは、軽度の知的発達障害があります。「大人として見られたい」という意識が強く、支援者の言葉の難易度に合わせて話そうとします。

そんなAさんに、運動プログラムの導入を勧めることになりました。

言い換え前:「1回20分、ウォーキングをしませんか?」

⇒「ウォーキング」が本人にとって馴染みがなく、また、時間の理解が苦手だったため、混乱してしまった。

言い換え後、「公園をぐるっと1周、お散歩しませんか?」

⇒本人の馴染みのある言葉で、時間ではなく行動で言い換えたことで、スムーズに定着した。

②笑顔が増えたBさん

Bさんは、重度の知的発達障害があります。60歳を超えていて、最近の出来事よりも子どもの頃のことをよく覚えています。

自分のものが見えなくなると、極端に不安になってしまうBさんの、上着を預かってハンガーにかけておくことになりました。

言い換え前:「上着をハンガーにかけるので、渡して下さい」

⇒上着を脱ぐことは大丈夫でしたが、渡してくれませんでした

言い換え後:「上着を衣紋掛けにかけるので、渡して下さい」

⇒本人の知っている言葉(お母さんが使っている言葉)で言い換えたことで、行動の見通しを持つことができた。

おわりに

「わかりやすく説明したいのに、言葉に詰まってしまう」

その悩みの背景には、支援員さんのやさしさと責任感があります。

だからこそ、日々の支援の中で「本音を話してもらえない…」と感じている支援者さんの悩みがよくわかります。

でもそれは、あなたの“伝え方”が悪いわけじゃなくて、「伝わりやすい環境」が整っていないだけかもしれません。

そして、会話のきっかけに迷ったときは、初対面でも笑顔がこぼれる“おもしろクイズ”という小さな工夫もありますよ。下のリンクに、会話のヒントを置いておきます。

【生活支援員のための伝え方・言葉選び】の記事をもっと読みたい人は、まとめページから記事一覧をご覧ください。

勤続15年、生活介護事業所で働く現役の生活支援員です。ケアマネージャー、介護福祉士、小学校の教員免許などを持っています。

ご利用者さんの悩みを言語化したり、わかりやすい言い換えに自身があり、ご利用者さんからは「説明がわかりやすい」「例え話が上手」という評価を頂いています。

ABA(応用行動分析学)をベースにしたアプローチが得意で、「どのように環境を整えていくか」を入口に支援を組み立てています。ABAについては、こちらのサイトが非常にわかりやすいのでおすすめです👇️

コメント