生活支援員のみなさん、突然ですが質問です。

「カームダウンスペース」について、どれくらい知っていますか?

- 名前は聞いたことがあるけど中身はよく知らない

- なんとなくわかっている気がする

- 知っているけど、ちゃんと説明できる自信がない

そんな方にこそ、ぜひ最後まで読んでいただきたい内容です。

この記事では、カームダウンスペースの基礎から、現場での活かし方まで、やさしく解説していきます。

【📌ご利用者さんの悩みの言語化が得意な私のプロフィールはこちら】

カームダウン? クールダウン? 違いはここ!

まずはよく混同されがちな言葉から。

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| カームダウン | 感情面で落ち着くための行動 |

| クールダウン | **身体面(体温や心拍数)**を整える行動 |

どちらも「落ち着くための行動」ではありますが、目的が違います。

この記事で扱う「カームダウンスペース」は、高ぶった感情を落ち着けるための空間のこと。つまり、「こころの整理部屋」なんです。

こうした“言葉の意味の違い”に注目すると、「伝え方」や「捉え方」の幅がぐんと広がります。

支援に役立つ”視点の切り替え”が気になる方は、こちらの記事がおすすめです。

「隔離部屋」ではありません!

これはぜひ声を大にして伝えたいことの一つ。

カームダウンスペースは、「隔離部屋」ではありません。

仮にひとりになることが必要な状況であっても、それは「外部刺激を減らすため」。

決して、「支援員の都合で閉じ込める空間」ではないのです。

たとえば、私が勤めている施設にも、感情のコントロールが難しくなるご利用者さんがいます。

ストレスが少しずつ溜まって限界を超えてしまったとき、自分やまわりの人を傷つけてしまうことがあります。そんなとき、「高ぶりを予防する空間」としてこのスペースを使えるのが理想的です。

特別なものではなく、誰にでも必要な「余白」

少しだけ私の話をすると、私は「ひとりになる時間」がとても大事なタイプです。

仕事中、あえてトイレに立ったり、倉庫の片付けを理由にちょっと現場を離れることもあります。これも立派な「マイ・カームダウン」なんです。

きっとあなたにも、そんな空間や行動があるのではないでしょうか?

だからこそ、ご利用者さんの「落ち着く場所」も特別なものではなく、“当たり前の配慮”として考えてOKなんです。

この配慮の広がりが顕著なのが空港。国籍を問わず多くの人が利用する空間で、いかに感覚過敏に対する配慮が大切かを物語っています。詳しくはこちらの記事を読んでみて下さい👇️

👉️空港で広がるカームダウン・クールダウンスペース|2025年5月版(感覚過敏研究所)

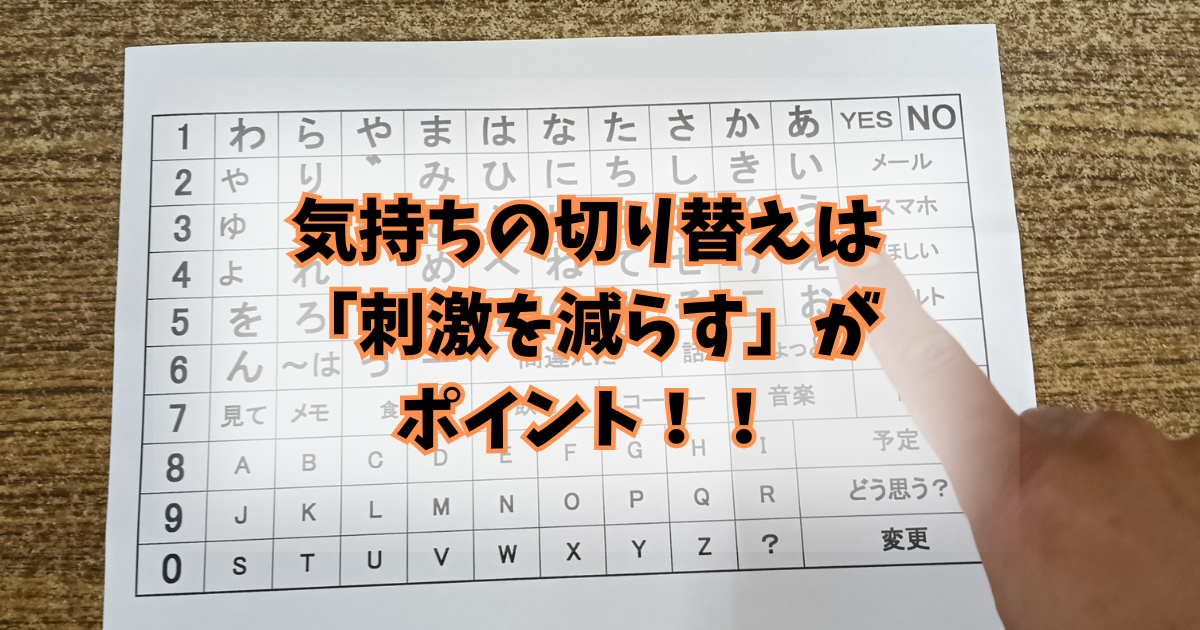

カームダウンスペースのつくり方:ポイントは「刺激を減らす」

では、実際にどんな場所がカームダウンスペースになるのでしょう?

結論から言えば、「これが正解!」というルールはありません。

例えば:

- 光を抑える:間接照明や暗めの部屋に

- 音を和らげる:防音マットや静かなBGMを活用

- 視覚的な刺激を減らす:シンプルな壁・家具の配置に

このように、その人がどんな刺激を苦手としているかに合わせてつくっていくことが大切です。

ポイントは、以下のような視点で考えること:

- 光や音など、どんな刺激が落ち着きを妨げているのか?

- 安心できる空間とは、どんな「広さ・明るさ・素材(色や形、手触り)」なのか?

- その人にとっての「落ち着く要素」は何か?

より深く知りたい人のために、私がわかりやすいと感じた記事のリンクを置いておきますので、よろしければご覧下さい👇️

👉️カームダウンエリアの使い方やカームダウンのやり方を解説(カームダウンスペース.com)

あなたも、ちゃんと休んでいい

最後に。

カームダウンスペースが必要なのは、ご利用者さんだけではありません。

支援する私たち自身も、日々の現場で知らず知らずのうちに心も体も疲れてしまいます。だからこそ、自分で自分をいたわってあげるセルフケアが大事なんです。

厚生労働省のこちらの記事でも、セルフケアの大切さについて書いていますので、興味がある人は読んでみて下さい👇️

私が実践している「ちょっとしたセルフケア」については、こちらのまとめ記事から読むことができますので、興味があったら覗いてみて下さい👇️

まとめ

- カームダウンスペースは「感情面で落ち着くための空間」

- 「隔離部屋」や「反省部屋」ではない

- 特別な空間ではなく、誰もが必要とする“心の余白”

- ご利用者さんの感覚特性に合わせて柔軟につくる

- あなた自身も「休める工夫」をしてOK!

「落ち着く」を、もっと自由に。

カームダウンスペースの活用で、支援のやさしさをもう一歩、深めてみませんか?

そして、カームダウンスペースのように「行動を引き出す仕組み」に目を向けてみると、支援でよく使う “プロンプト”と “介助” の違いにも気づけるかもしれません。

【生活支援員のための伝え方・言葉選び】の記事をもっと読みたい人は、まとめページから記事一覧をご覧ください。

勤続15年、生活介護事業所で働く現役の生活支援員です。ケアマネージャー、介護福祉士、小学校の教員免許などを持っています。

ご利用者さんの悩みを言語化したり、わかりやすい言い換えに自身があり、ご利用者さんからは「説明がわかりやすい」「例え話が上手」という評価を頂いています。

ABA(応用行動分析学)をベースにしたアプローチが得意で、「どのように環境を整えていくか」を入口に支援を組み立てています。ABAについては、こちらのサイトが非常にわかりやすいのでおすすめです👇️

コメント