「まなレク」は、“学び × レクリエーション”を組み合わせた造語です。

「学びは生きる力になる」をテーマに、ちょっと知的でワクワクする時間づくりを目指しています。

私自身、まなレク実践歴10年になるんですが、「個別支援計画とまなレクをどうつなげるか」が、とても難しいなと感じています。特に、お金の計算ができるようになりたい、数の概念を持ちたい、など算数に関連するニーズは思ったよりも多い印象です。

とはいえ…

「算数って難しそう…」「ご利用者さんにはとっつきにくいかも」

そんなイメージをお持ちの支援員さんも多いかもしれません。そんな時にこそ試してほしいのが、今回のまなレク。

使うのは、なんとスーパーで“無料”でもらえるレシピカードです!

【📌小学校の教員免許を活かして”まなレク”を実践している私のプロフィールはこちら】

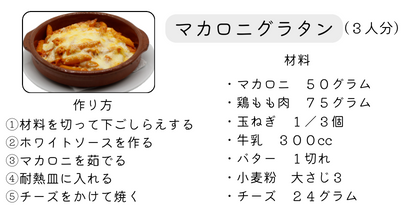

今回の教材:スーパーの「レシピカード」

使う理由はこの2つ。

① ご利用者さんがイメージしやすい

レシピカードには、知っている言葉がたくさん載っています。

「50×3」ではピンとこなくても、「牛乳50mlを3人分」と聞けば、イメージしやすくなるんです。

皆さんも、「わかりにくい説明も、例え話ならすっと頭に入ってきた」という経験はありませんか?この例え話の原理を応用したものだと考えてもらえればOKです。

例え話については、こちらの記事がとてもわかりやすかったです👇️

👉️伝わりにくいことを理解してもらう「たとえ話」のコツとは(オンスク.jp)

② 日常生活の関心に発展しやすい

「この料理、おいしそう!」「今度このレシピ取りに行こうかな」

…なんて話が出たら大成功!活動の枠を超えて、外出支援や調理実習にもつなげられるヒントが詰まっています。

余談ですが、カレーのレシピを使ってまなレクをやった翌日。あるご利用者さんが「昨日の夕ご飯はカレーを作ってもらいました」と笑顔で教えてくれました(笑)

活動の進め方:流れはシンプル!

今回は架空のレシピカードを用意して、「料理のレシピを使って計算問題をします」と説明するだけ。

ご利用者さんの中には、計算よりも「グラタン食べたいなぁ…」という気持ちが前に出る方もいるかも。それもOK!

まなレクの目的は、楽しく知的な時間を一緒に過ごすことです。

学びの流れを確認したい、という人はこちらの記事をぜひご覧下さい👇️

いろんな「人数」で計算してみよう!

「3人分ではなく、6人分なら?」というように、人数を変えて問題を出してみましょう。

答えは同じでも、アプローチはひとつじゃありません。

- すべての材料を2倍にする

- 3人分+3人分にする

- 1人分を出して×6にする

このように、「どうやって考えたか」をシェアし合うのも大事な学びになります。

難しければ、図や実物を使ってもOK!

大さじや小さじは小さな数字で構成されているので、計算が苦手な方でも取り組みやすいです。

必要に応じて、図を描いたり、計量スプーンの実物を用意したりしても◎

「見えている」ことでわかりやすくなるご利用者さんには、実物や絵カードの用意が非常に有効です。特に意識していたわけではないんですが、「見える化」は視覚的構造化の仕組みを応用した支援方法です。

視覚的構造化について深堀りしたい人は、こちらの記事がおすすめです👇️

👉️課題・活動を自立するための3つの見える工夫(BOUZAN NOTE!!)

終わり方のコツ:「工夫でできる!」を残す

最後は、こんな言葉で締めてみてください。

「2人分を作る方法もあれば、5人分の方法もある」

「掛け算が苦手でも、足し算で工夫できる」

ここで「この料理、実際に作ってみたいな〜」なんて感想が出たら、調理実習への第一歩です!

今回のまなレクがうまくいったかどうかは、この3つのリアクションでチェック!

- W(わかった!) ⇒ 計算ができた!

- I(いいね!) ⇒ その考え方は新鮮!

- N(なぜ?) ⇒ 「cc」と「ml」の違いって何?

まとめ:レシピカードで“学び”が広がる!

- レシピカードを使うことで、計算が身近になる

- 掛け算が苦手でも、足し算で工夫すればOK

- 活動から調理、買い物支援など生活全体に展開できる

アイデア次第で広がる、楽しい算数系まなレク。

無料のレシピカード、ぜひ活用してみてください!

【まなレク:実践】の記事をもっと読みたい人は、こちらのまとめページから、記事一覧をご覧ください。

現場歴15年の現役生活支援員です。小学校第1種教員免許を持っていて、現在も月に10回ほどまなレクを企画・実践しています。

ご利用者さんからは、「ちょっと賢くなった気がする!」「答えるのが楽しい!」とご高評を頂いております。

私が大切にしているのは、ご利用者さんの「W:わかった!」「I:いいね!」「N:なぜ?」⇒『W・I・Nポイント』を引き出すこと。W・I・Nについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください👇️

コメント