「プロンプトって、聞いたことはあるけど、実際どこまでがプロンプトで、どこからが介助なのか分からない…」

そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?

この記事では、障害福祉の現場でよく使われる「プロンプト」について、私の経験をもとにやさしく解説していきます。

【📌ご利用者さんの悩みの言語化が得意な私のプロフィールはこちら】

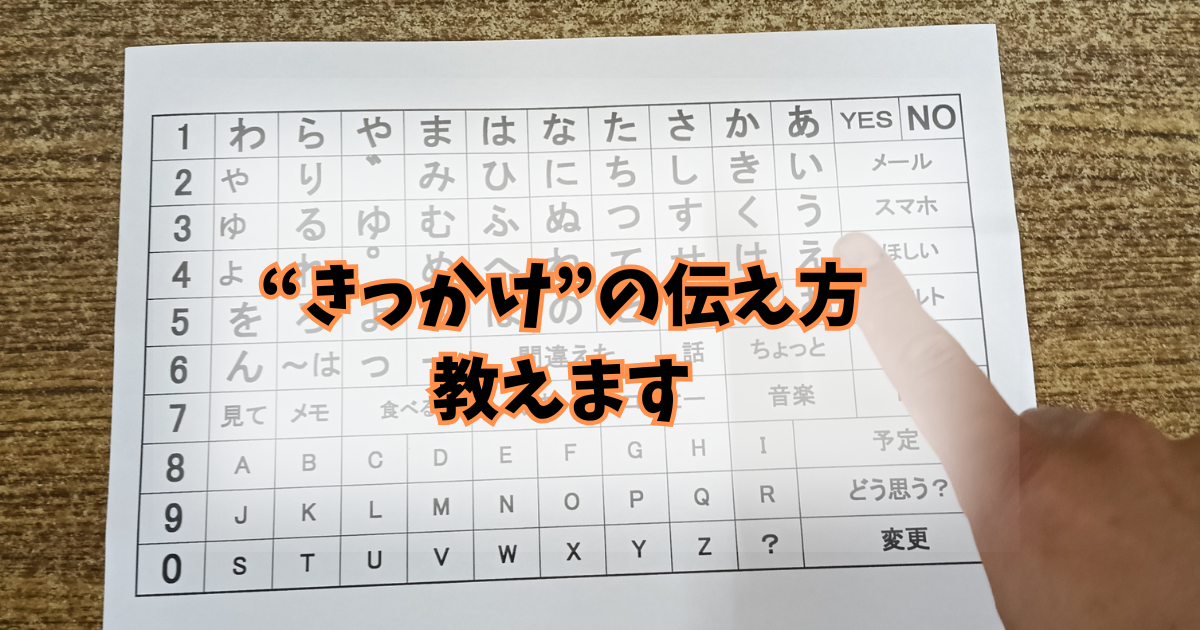

プロンプトとは

「プロンプト(prompt)」という言葉は、福祉の世界だけでなく、演劇や教育、生成AIなどでも使われています。

障害福祉の文脈でのプロンプトとは、

「ご利用者さんが、自分で行動を起こすための“きっかけ”を伝える支援」です。

ABA(応用行動分析学)でよく使われる言葉で、強度行動障害の状態にあるご利用者さんの支援に関しては、特に重要な

大事なのは、「全部手伝う」ではなく「行動のスタートを伝える」こと。

ここを押さえておくと、プロンプトと介助の違いがグッと分かりやすくなります。

ABAや強度行動障害など、専門的な用語を深堀りしたい人は、こちらが参考になります👇️

👉️応用行動分析学を勉強しよう(みどりトータルヘルス研究所)

【ケース①】Aさんの着替え支援

Aさんは着替えができますが、「いつ着替えるか」を判断するのが苦手です。服のボタンをとめることも少し難しいですが、支援者がそばにいてきっかけを出せば、自分でできる力があります。

このとき有効だったプロンプトの例は以下の通り:

- 「着替えましょうか」と声をかける

- 着る服を見せる

- 支援者が着替える動作を見せる

- 引き出しを指さす

このように、Aさんが「自分の力を発揮するための“きっかけ”を届ける」のがプロンプトの役割です。

プロンプトの種類4つ

次は、プロンプトの代表的な4種類を紹介します。

【ケース②】Bさんが送迎車に乗る時の支援

Bさんは自力で車に乗り降りできますが、「足をステップに乗せる」タイミングで迷って動きが止まってしまいます。そこで以下のような支援を行いました。

| 種類 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 声かけプロンプト | 言葉で伝える | 「ステップに足を乗せてください」 |

| モデリング | 見本を見せる | 支援者が自ら乗る様子を見せる |

| 身体的プロンプト | 体に触れてきっかけを出す | 足を軽くタッチする |

| 視覚的プロンプト | 見てわかる工夫をする | ステップに足型シールを貼る |

それぞれの方法は「足をステップに置く」きっかけを提供する手段です。

プロンプトの強弱とは?

プロンプトには強さ(=支援の量)があります。

- 声かけ < モデリング < 身体的プロンプト

強くなるほど、ご利用者さんへの関わりが濃くなるということです。

視覚的プロンプトは単体で比較しにくいため、「マークの数や大きさ」で強弱を調整します。

適切なプロンプトを見つけるには?

私の失敗談を聞いて下さい。

実は私、「プロンプトは、ないほうがいい」と極端に考えてしまい、本当は靴を履くきっかけを伝えたほうが良いのに、黙ってずっと見ているだけで、ご利用者さんに不安な思いをさせてしまったことがあります。

「プロンプトが多すぎても、少なすぎてもダメ」――これはよくある悩みです。

たとえば、道路に標識がありすぎても混乱しますし、なければどの道を進めばいいかわかりませんよね?

大切なのは、「その人にとって一番わかりやすく、最小限のプロンプト」を選ぶことです。

この“ちょうどいいプロンプト”が見つかると、ご利用者さんの行動範囲がぐっと広がります。プロンプトを減らすことを、プロンプトフェイディングと言います。

プロンプトフェイディングについて詳しく知りたい方はこちら👇️

👉️教育や療育現場で用いられるプロンプトとは?種類や出し方、プロンプトフェイディングについて紹介します(スタジオそら)

「プロンプト」と「介助」の違い

プロンプト:行動を始めるきっかけを出すこと

介助:行動そのものを継続的に支援すること

たとえば…

- 歩き出すきっかけに、仙骨(お尻のあたり)を軽く押す → プロンプト

- 横に付き添って一緒に歩く → 介助

また、プロンプトはタイマーや離れた場所からでも可能なのに対し、介助は基本的に対面での手助けを伴います。

まとめ:プロンプトを使いこなせば支援が変わる

- プロンプトとは「行動のきっかけ」を届ける支援

- 種類や強さを見極め、最小限で効果的なプロンプトを探すことが大切

- プロンプトと介助はまったくの別物

そして、プロンプトはご利用者さんの経験や獲得したスキルにあわせて変化していくものです。

そして、支援を届けるうえで大切なのは、「方法」だけでなく「見方」も整えること。

プロンプトのように、行動の“きっかけ”を届ける支援があるように、相手の行動や状態の見方を変える支援もあります。

たとえば「リフレーミング」。

これは、ポジティブシンキングとはまた違う、支援者ならではの視点の切り替え方です。

【生活支援員のための伝え方・言葉選び】の記事をもっと読みたい人は、まとめページから記事一覧をご覧ください。

勤続15年、生活介護事業所で働く現役の生活支援員です。ケアマネージャー、介護福祉士、小学校の教員免許などを持っています。

ご利用者さんの悩みを言語化したり、わかりやすい言い換えに自身があり、ご利用者さんからは「説明がわかりやすい」「例え話が上手」という評価を頂いています。

ABA(応用行動分析学)をベースにしたアプローチが得意で、「どのように環境を整えていくか」を入口に支援を組み立てています。ABAについては、こちらのサイトが非常にわかりやすいのでおすすめです👇️

コメント