「寒い日に手袋を使いたい。でも、自分で手袋がはめられない…」

電動車いすを使う片麻痺があるご利用者さんが、健側(麻痺のないほう)の手に手袋をはめることは、実はとても大変です。私の知人のケースでは、「寒い冬でも手袋無しで外出している」と、本当は手袋をはめたいのに我慢して外出していたそうです。

今回ご紹介するのは、片麻痺がある人が「自分で」「外出先でも」手袋の着脱ができるようになる、シンプルな工夫。使うのは、100円ショップで手に入るファスナーテープ(いわゆるマジックテープ)だけです。

【📌生活支援員歴15年、失敗も成功もたくさん経験してきた私のプロフィールはこちら】

電動車いす×健側の手袋装着で大事な3つの視点

① 操作性を損なわない

電動車いすは、レバーを手で操作するタイプが主流。ミトンタイプの手袋だと滑ったり力加減が変わる可能性があります。だからこそ、ぴったりフィットする5本指タイプの手袋が望ましいんです。

② 外出先で「自分のタイミング」で着脱できる

屋外と屋内の寒暖差や、トイレなどでの一時的な脱着は避けられません。「はめ直せないから外すのを我慢する」のではなく、着脱の自由がある仕組みが必要です。

③ 準備段階から「片手で完結」

「手袋を自分で着脱したい」人が、「準備を他人に頼らないといけない」では本末転倒。準備も装着も片手でできるアイデアこそが、支援を実現させるカギになります。

健側(けんそく)と患側(かんそく)と言われてパッと想像ができないときには、こちらの記事がわかりやすくておすすめです👇️

👉️健側(けんそく)と患側(かんそく)~介護の専門用語集(介護求人ナビ)

もし、専門用語の言い換えにお困りであれば、やさしい言い換え術に関する記事はいかがでしょう👇️

必要な道具は、たったひとつ

- ファスナーテープ(接着タイプ)

100円ショップで購入可能。裏がシールになっている「接着タイプ」で、なるべく幅があるものを選ぶと安定感が増します。

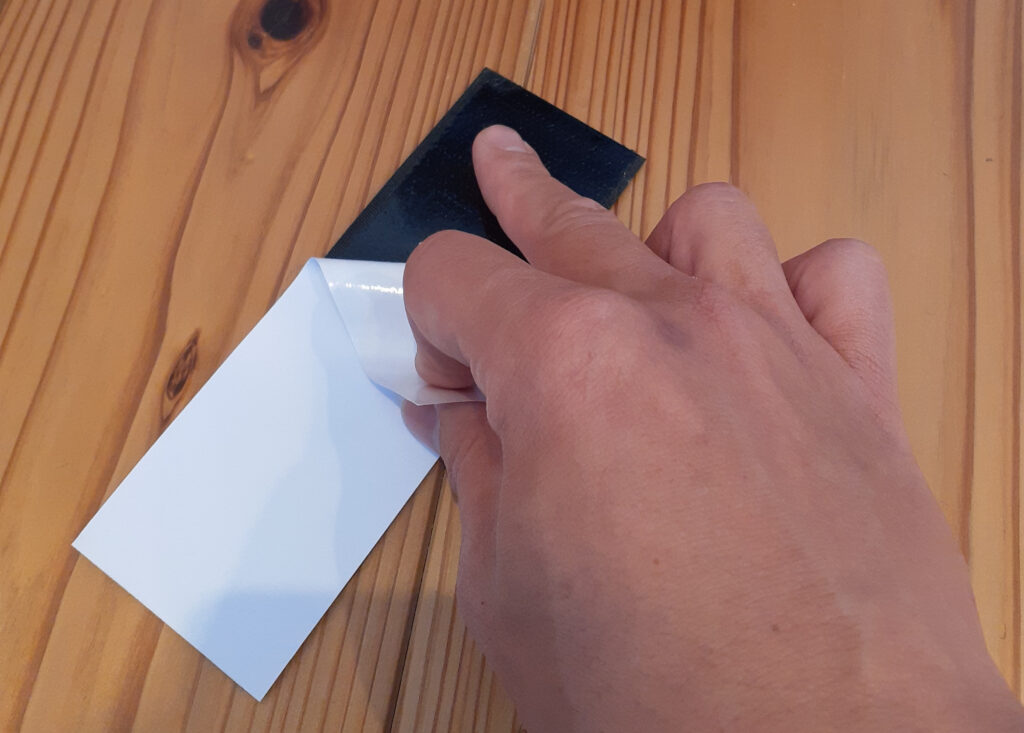

セッティングの仕方

- 電動車いすの健側(麻痺のない側)に、ファスナーテープのチクチク面を貼ります。

- 肘置きや衣類巻き込み防止板の平らな場所がおすすめ。

- 手袋のゴム部分や布地がテープにくっつくか確認しましょう。

実際の手袋のはめ方(片手で完結)

- 手袋をファスナーテープに固定する

- 上から手を差し入れていく

- 手首を回すようにして固定部分をはがせば完成!

\これだけで装着完了!/

手袋の種類によっては張りつきが弱いものもありますが、いろいろ試すことでベストな組み合わせが見つかります。

メリットとデメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 準備から片手でできる | 手袋によっては貼りつかないものがある |

| 外出先で自分で着脱できる | 使用を繰り返すとテープの接着が弱くなる |

| 安価(100円程度)で始められる | 手袋の痛みが早い |

「福祉用品だけが福祉用品じゃない」

このアイデアの原点は、noteで出会った片麻痺があり電動車いすを使っているフォロワーさんの相談でした。

「1人で手袋を着ける方法が知りたい」と言われたとき、最初は難しいと感じましたが、「福祉用品を使う」という思い込みにとらわれずに考え、生まれたのが今回の方法です。

後日、noteで手袋をはめる様子を紹介してくれたときには、心がじんわりと温かくなりました。

支援員として大切なのは、その人にとっての“ちょうどいい工夫”を一緒に考えること。既製品でピッタリが見つからないときこそ、「どうすれば1人でできるか?」という視点が力を発揮します。

「手袋がはめられないから外出できない」は、見方を変えれば「手袋をはめることができれば外出できる」ということです。このように、捉え方を変えることをリフレーミングと言います。

リフレーミングについて掘り下げたい場合は、こちらの記事をご覧ください👇️

最後に

「工夫次第で、自分でできることが増える」

この感覚は、ご利用者さんの自己効力感にもつながります。支援の現場で、このアイデアが少しでも役立てばうれしいです。

生活支援員として、更にスキルアップしたいあなたには「砂利道での車椅子の押し方」に関する記事を読んでみてはいかがでしょう。ご利用者さんと一緒に、神社やお寺にお参りに行ける機会が増えるのでおすすめです。

【現場で使える支援スキル(生活支援員向け)】の記事をもっと読みたい人は、まとめページから記事一覧をご覧ください。

現場歴15年の現役生活支援員で、介護福祉士の資格を持っています。

一人ひとりの話をじっくり聴くのが得意で、ご利用者さんの悩みを言語化したり、やさしく言い換えるのことに自信があります。

ありがたいことに、ご利用者さんやご家族さんから「説明がわかりやすい」「やる気を引き出すのが上手」と高評価を頂いています。

介護福祉士について、詳しく知りたい人はこちらの記事をご覧ください👇️

コメント