皆さん「リフレーミング」ってご存知ですか? 実は私、何となく知ったような感じになっていて、大失敗をしてしまったことがあるんです。

ある日、ご利用者さんがTシャツを裏返しに着てこられたことがありました。

「むしろオシャレじゃないですか?」と、前向きな気持ちで声をかけたつもりが……まさかの表情が曇り、怒らせてしまったのです。

”物事を前向きにとらえる”って大事な支援技術だと思っていたのに、なぜこんなことに?

実はこのモヤモヤ、「リフレーミング」と「ポジティブシンキング」の違いがわかるとすっと納得できるかもしれません。

今回は、支援現場でつまずきやすい「前向きな声かけ」の難しさと、それを乗り越えるヒントとしてのリフレーミングをやさしく解説していきます。

【📌ご利用者さんの悩みの言語化が得意な私のプロフィールはこちら】

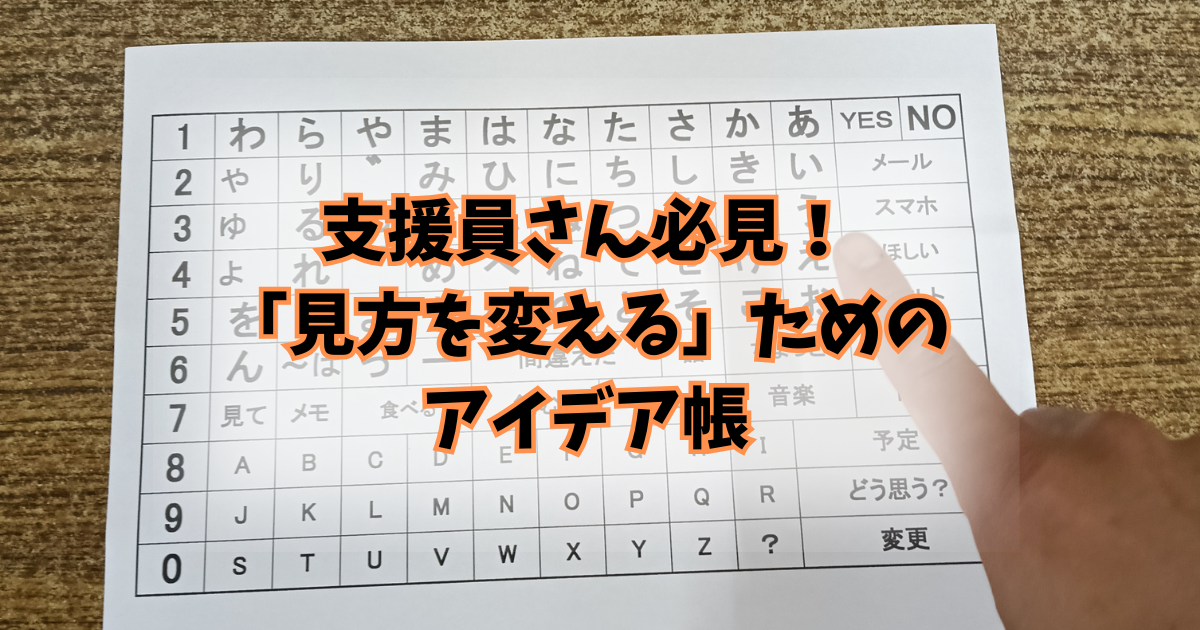

リフレーミングとは?「枠組みを変える」考え方

リフレーミングとは、心理学で使われる言葉で「物事をとらえる枠組み(フレーム)を変える」という意味です。

たとえば、夏休みが終わる前日の「あと1日しかない…」を「まだ1日ある!」と考えるようなもの。

どちらも事実は同じでも、気持ちの受け取り方が全く変わってきます。

支援の現場では、自分自身の気持ちを整えたり、ご利用者さんへの声かけのバリエーションを増やすためにも、この視点の切り替えがとても役に立ちます。

リフレーミングについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事がわかりやすかったですよ👇

👉️ リフレーミングで変わる!障害者施設での活用法(ビーハッピー)

ポジティブシンキングとの違いは?

よく混同されるのが「ポジティブシンキング」。

違いをざっくりまとめると、こんな感じです。

- リフレーミング:「物事の見方を変える」→ そういう見方もあるよね、という柔軟性

- ポジティブシンキング:「起きた出来事を“良かったこと”に変換する」→ 前向きに捉える力

実例で見る違い

ある日、左右違う靴下で出勤してしまったとき…

- ポジティブシンキング:「むしろオシャレ!SNSのネタにしちゃおう♪」

- リフレーミング:「朝の準備の見直しチャンスかも」「もっと大きな失敗の前に気づけてよかった」

結果的に前向きですが、アプローチが全く違うのがわかりますね。

私の「リフレーミング」実践例

相手のペースや考え方を最大限尊重し、あくまでも相手の気づきが大事というのが大前提で、私がリフレーミングを使って実践している声かけをご紹介します。

失敗が怖いご利用者さん

「怒られたらどうしよう」「笑われたらどうしよう」そんな思いから、失敗することを極端に怖がってしまうタイプのご利用者さんがいます。

・最初の一歩を踏み出せない時は

⇒怖がっているのではなく、慎重に考えている

私の声かけ:「何事も慎重に考えることができて素晴らしいと思います(怖がっていることを否定しない)」

・失敗して取り乱してしまった時は

⇒取り乱しているのではなく、助けてほしいと訴えている

私の声かけ:「思わず取り乱してしまうほど苦手なことなんですね(取り乱していることを否定しない)」

仕事が覚えられない、と悩む職員さん

生活支援員の仕事はとにかく大変。自分では大丈夫と思っていても、いつの間にか心も体も疲れが溜まりがちです。

ご利用者さんの数だけ支援方法があると言っても過言ではないので、業務も後輩や同僚から、仕事が覚えられなくて…と悩みを打ち明けられたことはありませんか?

・覚えられないと悩んでいる時は

⇒覚えられないのではなく、誰よりも相手のことを考えている

私の声かけ:「1人ひとりに真摯に向き合っている〇〇さんは、すごくやさしいと思います」

・他の人よりも覚えるのが遅いと悩んでいる時は

⇒覚えるのが遅いのではなく、誰よりも丁寧に覚えようとしている

私の声かけ:「〇〇さんが丁寧に仕事を覚えようとしているのは、素晴らしいと思います」

まとめ:「リフレーミング=無理に前向きになることではない」

- リフレーミングは「枠組みを変える」思考法

- ポジティブシンキングとはアプローチが異なる

- 相手への配慮を忘れずに、見方を提案するスタンスが大切

大事なのは、“誰かを変える”ためではなく、“見方のバリエーションを持つ”ための思考の柔軟性。

そう、リフレーミングは「見方を変える」ための土台なんです。

でも、それを現場でどう活かすか?はまた別の話。

実際には、声かけの工夫や言葉選びのセンスがとても大切です。

「どう伝えれば、ご本人の力を引き出せる?」

「専門用語をもっとわかりやすくできないかな?」

そんな実践で使えるヒントを、以下の記事にまとめました。

【生活支援員のための伝え方・言葉選び】の記事をもっと読みたい人は、まとめページから記事一覧をご覧ください。

勤続15年、生活介護事業所で働く現役の生活支援員です。ケアマネージャー、介護福祉士、小学校の教員免許などを持っています。

ご利用者さんの悩みを言語化したり、わかりやすい言い換えに自身があり、ご利用者さんからは「説明がわかりやすい」「例え話が上手」という評価を頂いています。

ABA(応用行動分析学)をベースにしたアプローチが得意で、「どのように環境を整えていくか」を入口に支援を組み立てています。ABAについては、こちらのサイトが非常にわかりやすいのでおすすめです👇️

コメント