はじめに:やわらか食、食べたことありますか?

ご利用者さんにとって、食事は生活の満足度を左右する大切な時間です。

私自身、日々の支援の中で「食の楽しみ」をどう守るかを意識しています。

ところで、生活支援員の皆さん――

やわらか食、実際に食べてみたことはありますか?

- 介助はしてるけど、自分で食べたことはない

- 食べる必要、あるのかな?

- 技術があれば十分では?

……そんな声もあるかもしれません。実際、私も昔はそう思っていました。

でも、「実際に食べてみる」ことで変わったんです。

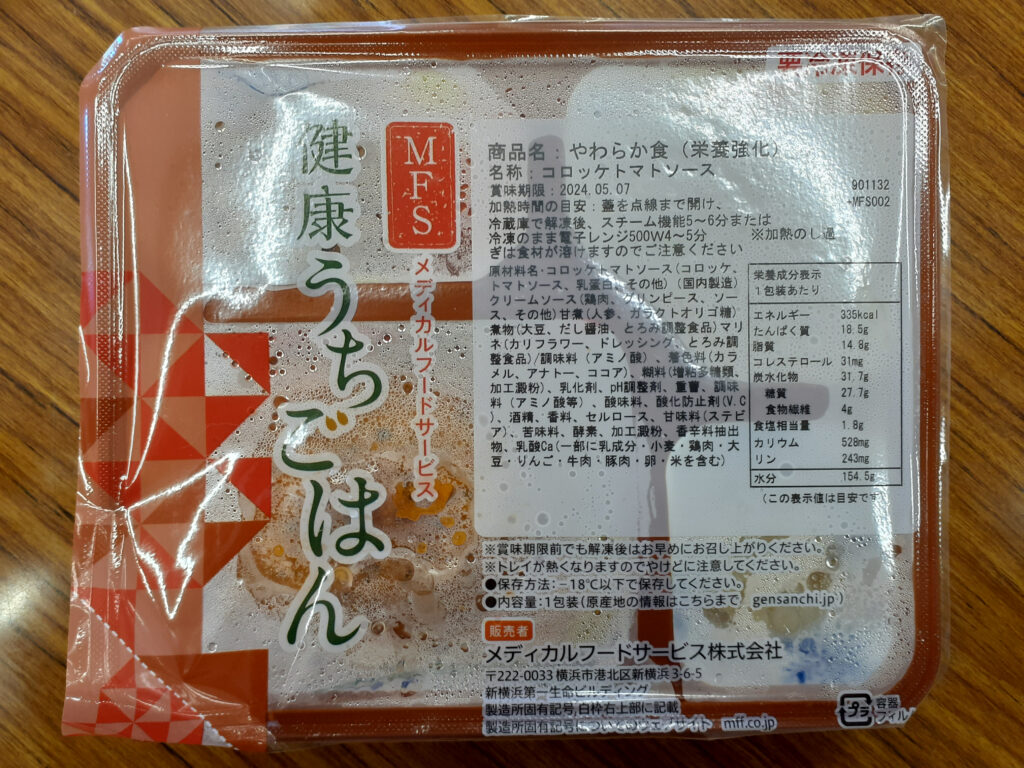

今回は、私が「MFSやわらか栄養強化」を実際に食べた体験をもとに、

“なぜ支援員こそ体験すべきなのか?”その理由を3つに絞ってお届けします。

やわらか食ってどんなもの?

「やわらか食」とは、噛まずに食べられるように加工された食事のこと。

今回取り上げる「MFSやわらか栄養強化」は冷凍タイプで、スチームや電子レンジで簡単に温めて提供できます。

実際に食べることが大切な理由3つ

① ご利用者さんと「感覚を共有」できる

やわらか食といっても、全てが同じ食感ではありません。

ぷるぷる・もっちり・繊維感のあるもの……食べて初めて分かる微妙な差があります。

これを知っていると、食事介助の際にこう言えます。

「今日はもちもち食感のコロッケですよ」

「このおかずは、ぷるぷるで食べやすいです」

ほんの一言でも、「食べる楽しみ」を引き出す力になります。

② 研修や新人指導がリアルになる

研修担当になったとき、体験を交えた言葉は説得力が違います。

食事介助がただの作業にならず、「食べることの喜びを支える支援」として伝えられます。

「自分も食べてみた」

その経験が、言葉に重みをもたせてくれます。

③ 自分の中に「基準」ができる

やわらか食を体験することで、

「この食材はもう少しとろみが必要かも」

「繊維が残るから、細かくほぐすと食べやすそう」

など、細かな調整ポイントに気づける目が養われます。

一度でも食べておけば、応用力のある食事介助にぐっと近づきます。

【実食レポート】MFSやわらか栄養強化「コロッケトマトソース」

開封前からワクワク!

レンジで加熱中、トマトソースの香りが広がり食欲をそそられました。

控えめに言って「介護食とは思えない美味しそうな見た目」です。

主菜+副菜の計5品入りなのも嬉しいポイント。

味はどう?

- コロッケ(主菜)

スプーンでスッと切れる柔らかさ。

濃いめのトマトソースの後に、じゃがいもの甘みがふんわり。 - カリフラワーのマリネ

スプーンで軽く混ぜるだけでペースト状に。

やさしい酸味で、むせにくい工夫を感じました。 - 鶏肉のクリームソース

繊維質を感じながらも、とても柔らかい。

お肉を食べている実感あり。 - 煮豆・人参の甘煮

大豆の風味、にんじんの自然な甘さがしっかり。素材の味が活きていました。

食感の違いも実感

舌と上顎で簡単に潰せる柔らかさですが、

食材によって微妙な違いがあります。

- 大豆:少しもちもち

- 鶏肉:繊維感あり

- 豆腐・卵焼き:ぷるぷるでなめらか

この違いが、「おかずを食べている実感」に繋がるんです。

ワンランク上の介助を目指す「気配りポイント」

見た目を伝えるひと手間

やわらか食は、見た目が美味しそうなことが大きな魅力。

「美味しそうですね」と一言添えるだけで、気持ちが前向きになります。

見ることが苦手なご利用者さんでも、

「今日はこんなメニューですよ」と伝えるだけで、食への関心が変わります。

熱さに注意!

電子レンジで温めた直後は、特に注意。

熱さを確認せずに口に入れてしまうご利用者さんもいますので、やけどに気をつけてください。

実際に食べておくと、「具材によって温まり方が違う」ことも分かります。

食べやすい温度を把握する力も、自然と身につきます。

まとめ:「そこまでやるの?」の一歩が支援の深みになる

私は「支援する側こそ、食を大切にしてほしい」と思っています。

食べてみることは、余分なひと手間に感じるかもしれません。

でも、その一歩が、ご利用者さんの“食べる楽しみ”を支える力になります。

私も最初は「そこまでやるの?」と言われました。

でも今は、自信をもって「やってよかった」と言えます。

支援員として、あなたの“食”の視点はどうですか?

ご利用者さんの食事介助のことで頭も身体も疲れ切ってしまい、自分の食事を用意する余裕がない。そんな日もきっとあります。

仕事でクタクタに疲れた日は「もうムリな日のズボラ飯」で、心にズボラというやさしさを補給してあげてください

【現場のアイデアと工夫】の記事をもっと読みたい人は?

こちらの「まとめページ」から、記事一覧をご覧ください。他のカテゴリも気になるあなたのために、まとめ記事一覧へのリンクも用意しています。

コメント